三、RCEP协定对我国与其他成员国农产品贸易的影响

1.日本韩国

日韩两国是中国一衣带水的邻国,地理位置相近、饮食习惯相似,使中国向其进出口农产品具有天然优势。日韩在上个世纪实现了快速的工业化和城市化,经济较为发达,具有较为先进的农业技术,但也都面临人口密集、土地资源稀缺、耕地面积不足的问题,因此是全球重要的农产品进口市场。日韩与我国具有密切的贸易关系,在2022年我国农产品出口市场中分列第一和第三位。在进口农产品上,日韩以进口小麦、玉米、大豆等粮食作物及禽类、生猪等产品为主;而出口农产品相对较少,主要为高端特色农产品、酒水、膨化食品等。

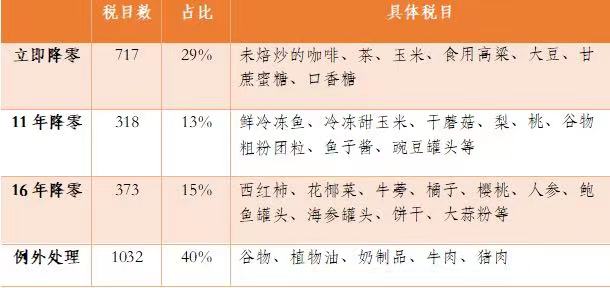

相对于东盟十国,日韩在农业上一贯施行高保护政策,在自贸协定下农业开放水平普遍较低。日本作为中国第二大农产品出口市场,在RCEP签署前中日间尚不存在双边自贸协定,且农产品关税水平较高,一定程度上阻碍中国农产品对日出口。通过RCEP,中日间首次建立起自由贸易关系,并达成农产品关税减让协议,使两国达成了更为紧密的农业合作关系。其中日方承诺将立即或陆续对中国出口的1400余个农产品税目取消关税,占中国农产品税目总数的约20%上升至60%。就具体产品而言,我国对日出口与具有优势的产品,如大部分水产品、果蔬、花卉、酒类等产品均将享受关税降零。剩余40%敏感农产品采取则例外处理,无法享受税收减免,主要包括谷物类、油类、奶制品类、猪肉牛肉类等领域产品。而我国承诺对日本86.6%的农产品税目逐步取消关税,其中包括特色酒类、加工食品、水产品等。

图表5:日本对我国农产品降税情况

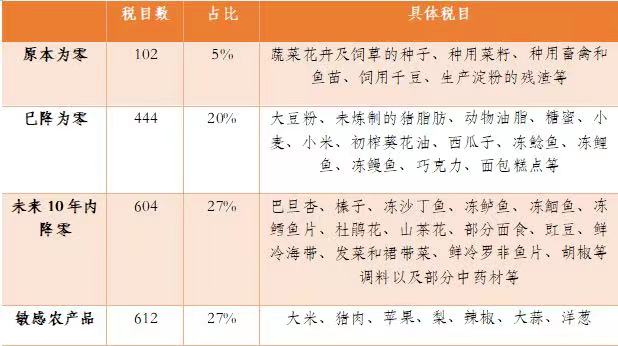

在RCEP协定达成前,中韩已于2015年签订中韩自贸协定。截至2020年,已有共计444个税目的农产品关税降零,占我国农产品税目总数的20%。目前,中韩自贸区正处于第二阶段谈判中,两国将以负面清单模式开展高水平服务贸易和投资自由化磋商。而RCEP的签署则意味着中韩在原自贸区基础上取得新的产品开放待遇,关税减让政策也将增加我国产品的竞争优势,有助于扩大农产品出口。

图表6:韩国对我国农产品降税情况

2.东盟十国

东盟十国均为热带季风气候,水热充足,耕地资源丰富,农业劳动力充沛,具有较强的农业生产能力。其主要出口的农产品以果蔬粮食为主,包括棕榈油、橡胶、稻米、木薯、咖啡、热带水果等,进口产品主要为不含酒精饮料、烟草、精加工农产品等。

在RCEP协定签署前,中国与东盟十国已签订中国-东盟自贸区,双边贸易自由程度已达到一个较高的水平。近年来东盟十国已成为我国最大的贸易伙伴,泰国、印尼、越南均进入我国农产品进口国排名前十,双边贸易快速发展,2013-2022年农产品贸易额年均增长率均超10%。在农业市场准入领域,RCEP协定签订后双方将维持原中国-东盟自贸区的开放水平,并对部分原协议中未开放的部分农产品施行减税政策。

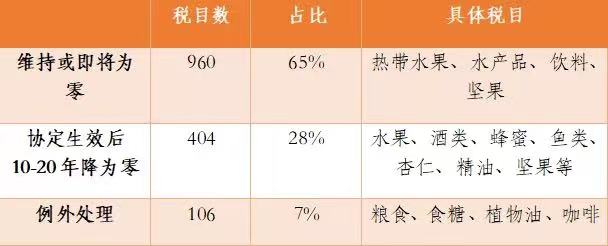

在RCEP协定中,中国对东盟各成员国采用了一致的降税政策,保持了双边自贸协定项下的较高市场开放度,农产品自由化水达到为92.8%。中方承诺对东盟国家1400多个农产品税目维持零关税、立即降零或逐步取消关税。其中,维持零关税或即将关税降零的农产品税目数为960个,占农产品税目总数的65.3%,主要包括热带水果、水产品、饮料、坚果等;在未来10-20年内,将对404个税目的农产品逐步取消关税,占农产品税目总数的27.4%;而出于粮食安全、农民生计等因素考虑,中国对东盟106个税目的产品采取部分降税和例外处理,主要涉及有粮食、食糖、植物油、咖啡等农产品。

图表7:我国对东盟农产品降税情况

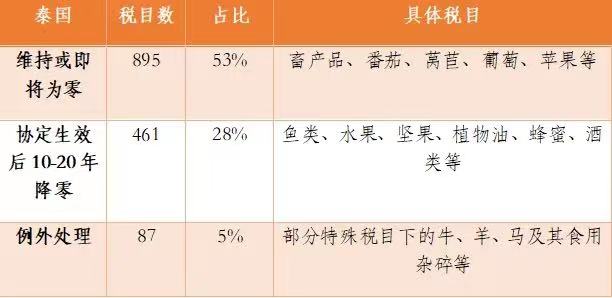

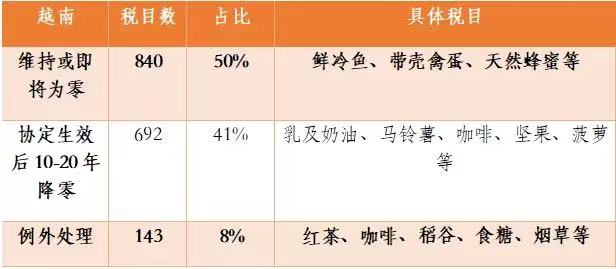

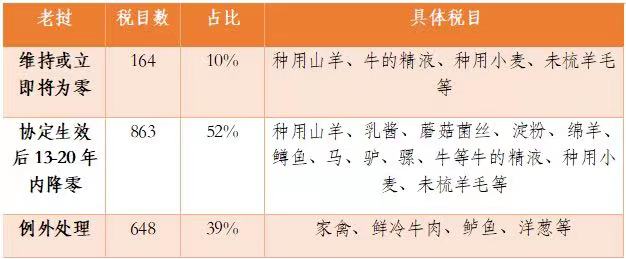

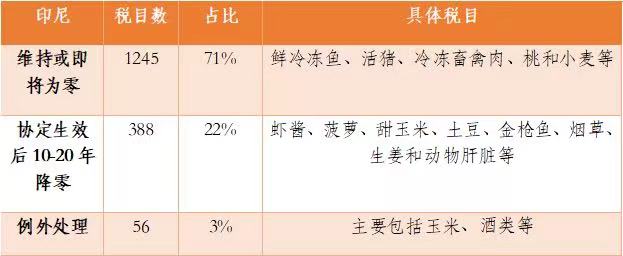

东盟各国均承诺对中国出口农产品实施减税政策,在不同程度上提升贸易自由度提升。对于不同国家,RCEP协定采取包容态度,给予不发达国家差别待遇,照顾其发展过程中的实际需求,促进了地区间的均衡发展。我国对东盟大多数成员国基本实现互利对等开放,达成了超90%的免税水平,超半数税目农产品实现维持或立即关税将零;而对于缅甸、老挝等落后成员,则允许其农产品对我开放程度远低于我国对其开放的程度,允许其享受更长降税过渡期等。各国具体降税幅度见下表所示:

图表8:部分东盟成员国(泰国、越南、老挝、印尼)对我国出口产品降税情况

在外商直接投资方面,东盟各国普遍压缩了涉农投资的限制措施,如越南、泰国放开了此前严格限制外国企业进入的种稻、果园、渔牧业等领域,为中资企业对外投资提供机遇。柬埔寨、老挝对外商投资采取鼓励态度,施行税收减免,进一步优化了中资企业在东南亚各国的农业贸易投资环境等。未来东盟各国对来自RCEP成员国的涉农外商投资均将采用负面清单方式,实行“非禁即入”,除了各国政府规定的禁止外商进入的关键行业外,其他为列入负面清单的行业都将对外商投资不作限制。

RCEP在电子商务、通关便利化等议题方面也做出了高水平承诺,使得货物通关时间大幅缩短,通关时间透明度提高,通关成本降低,对于出口大量生鲜农产品的东盟国家贸易增长有极大帮助。以泰国为例,RCEP协定生效后,中泰将力争易腐食品、快运货物6小时内通关,使农产品时效性有效提高,提升运营效率,促进两国间的农产品商贸往来。

3.澳大利亚与新西兰

相对于RCEP其他成员国,澳大利亚、新西兰两国手握充裕农业资源的同时采用高机械化、高集约程度的生产方式,兼具发达国家和农业强国两大特质。澳、新两国每年向世界出口大量矿产资源、羊毛、牛羊肉、奶制品等农产品,是我国牛羊肉与乳制品的重要进口来源。2022年全年,中国自RCEP区域进口乳品总价值66.4亿美元, 其中澳大利亚、新西兰分别占比11.7%、77.6%;自RCEP区域进口羊肉总额20.1亿美元,其中39.6%来自澳大利亚、60.4%来自新西兰;进口牛肉共计25.8亿美元,澳大利亚、新西兰分别占比49.1%、51.9%。

澳大利亚与新西兰两国皆奉行贸易自由化政策,在中澳、中新自贸协定中,双方农产品贸易自由度已达到较高水平,而RCEP签署生效则促进了双边贸易的快速增长,提升了农产品市场开放和便利化水平,对农产品贸易产生了较强拉动作用。RCEP协定生效后,中国对澳、新农产品出口快速增长,2022年同比分别增长35.0%、41.5%。而农产品进口自澳大利亚进口增长较快,2022年同比增长21.0%,自新西兰进口增长4.8%。

四、启示录:RCEP协定下中国农业发展方向

RCEP成员国是中国农产品的主要贸易伙伴,因此要重视与RCEP成员国间的贸易伙伴关系,借机进一步提升农产品质量和生产效率,进而提升农产品竞争力、扩大中国农产品贸易。同时,中国要积极通过多边谈判削减贸易壁垒,助力贸易便利化以推动农产品贸易的发展。

1.扩大农产品合作领域,加强国家间国际合作

RCEP协定促进了中国与各成员国之间的经贸合作,关税减免等系列措施以提升贸易便利化降低交易成本,减少贸易壁垒和摩擦,为区域经济一体化创造了巨大的海外市场。RCEP成员国之间农产品贸易结构存在较大差异,农业方面的优势各不相同。东盟十国是中国农产品进口的最大市场,对农产品的规模和种类需求巨大;日本和韩国是我国农产品出口的主要目的国家,对农产品质量要求高;而澳大利亚和新西兰资源丰富农业发达,科技手段先进。针对东盟十国等国家,中国应在保持现有贸易往来基础上,充分利用其在开展贸易时地理区位、市场规模和资源互补上的优势,提高产品质量的同时更应发展多元化农产品,加强配套基础设施建设,积极探寻新的农产品贸易合作领域,加大双边具有较强互补性的农产品出口,促进农产品双边贸易稳定增长。针对日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国家,要积极通过政策对接和深入的农产品贸易谈判,丰富农产品进出口的种类,进一步扩大农产品的产业贸易和出口规模。通过博览会、食品展览会等各种渠道签订合作协议,加强农业专家、学者、政府官 员与本地区的交流合作。

2.积极探索产业链创新,提高农产品贸易竞争力

RCEP的关税削减政策推动成员国之间市场的相互开放,但也促使各国的产品竞争更加激烈。当前,世界各国农业竞争已不再是初级农产品、资源禀赋和劳动力成本领域的竞争,中国要积极谋求农产品出口战略创新,提升产品的差异性,增加产品附加值,深化水平型产业内贸易,强化垂直型产业内贸易,增强我国农产品贸易竞争力,促进中国与RCEP其他成员国农产品产业内贸易健康发展。同时,要积极调整农产品的出口结构,大力发展农业精深加工,在农业机械、农业科技商业化、农产品跨境营销、农产品包装设计等关联产业上有所突破。要提高高附加值、高技术水平产品在出口产品中的比重,以此更好地规避绿色壁垒和技术壁垒对农产品贸易的影响,应对复杂的国际环境和竞争愈发激烈的国际市场,把提高农产品品牌价值和国际声誉真正落到实处。

3.构建多边农业合作机制,推动农业贸易平衡发展

我国应积极与RCEP其他成员国构建多边农业合作机制,加强沟通减少农业贸易壁垒,建立稳定高效的合作机制。深化政府间的沟通与合作,共同协商处理制约双边农产品贸易发展的问题,压缩涉农投资领域限制措施。扩大农业领域投资与加强产业链分工合作,提升企业竞争力,引导及支持中国企业在农业资源丰富的东盟国家,投资建设粮食和经济作物生产基地、产业园区,覆盖种植、养殖、加工和仓储物流等产业链环节促进新农业产业链和价值链构建。

来源:上海贸促微信公众号